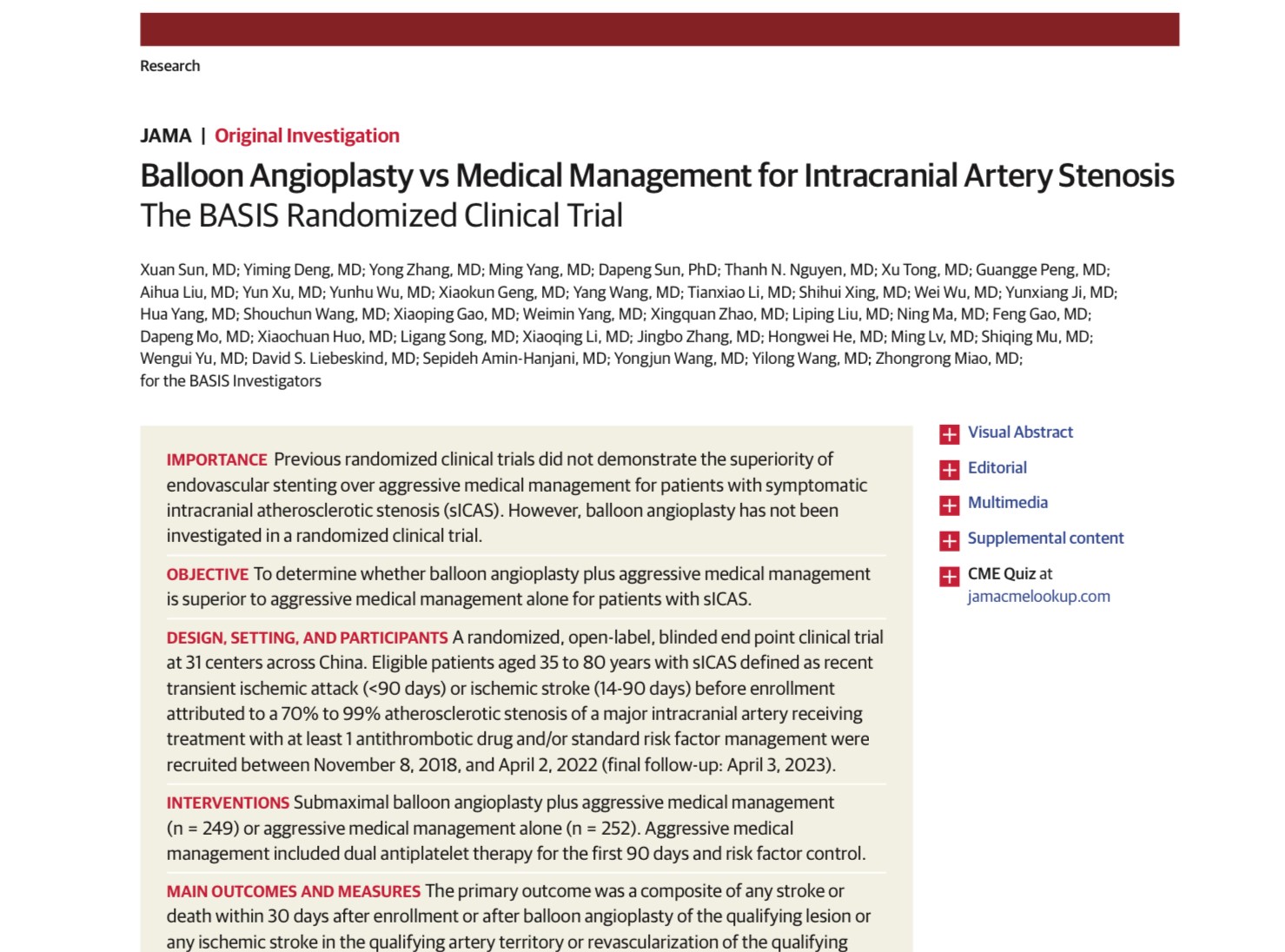

创新高地丨青大附院张勇教授与天坛医院专家合作成果在国际刊物JAMA发表

发布时间:2024-09-09 09:57:36 发布科室:宣传部 发布人:陈凯

9月6日,青大附院神经内科张勇教授与首都医科大学附属北京天坛医院专家作为共同第一作者的合作研究成果在顶级医学刊物JAMA全文发表,该研究在国际上首次证实了血管内治疗在颅内动脉狭窄患者卒中预防中的有效性,这也是青大附院专家作为共同第一作者首登JAMA杂志。

该研究为多中心、随机对照临床研究——BASIS(球囊扩张术对比药物治疗颅内动脉狭窄),共历时7年,张勇教授团队全程参与,并成功入组84例高质量研究患者,是入组病例最多的医学中心之一。

青大附院张勇教授

研究概述

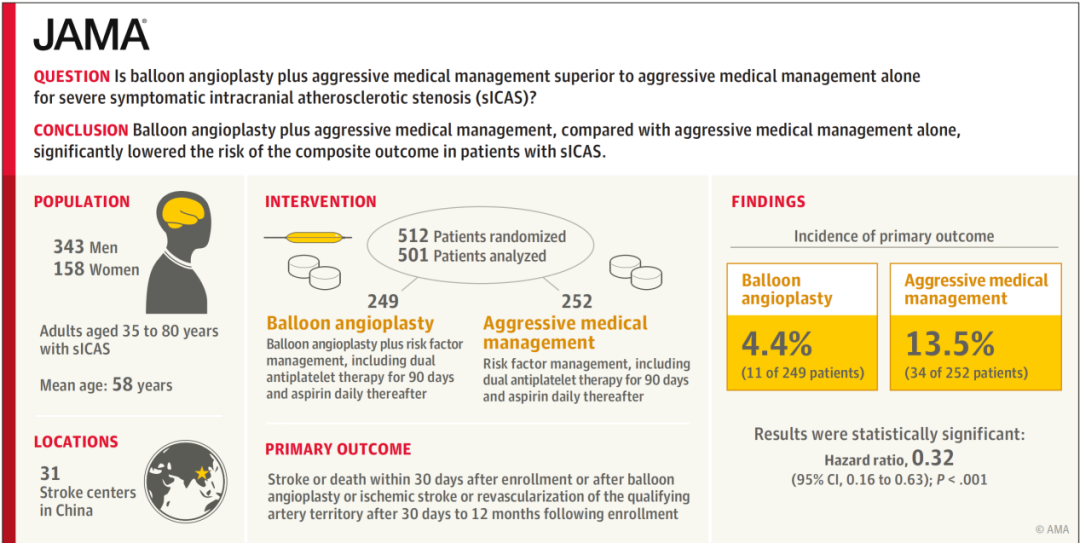

BASIS研究旨在探索单纯球囊扩张术(BA)联合最佳药物治疗(AMM)是否优于单纯AMM治疗症状性颅内动脉狭窄(sICAS)患者。研究共纳入501名患者,结果显示,BA与AMM组患者30天内发生脑卒中或全因死亡率分别为3.2%和1.6%,入组30天后至1年内的靶血管供血区域内的缺血性脑卒中的发生率两组分别为0.4%和7.5%,靶血管的症状驱动性血运重建的发生率两组分别为1.2%和8.3%。BA组的症状性颅内出血(sICH)发生率为1.2%,AMM组的sICH发生率为0.4%,BA组的手术操作并发症发生率为17.4%,其中动脉夹层发生率为14.5%。研究显示,尽管在临床实践中应考虑到BA后30天内发生中风或死亡的风险控制,但BA联合AMM是治疗sICAS的有效治疗方法。

SHAPE \* MERGEFORMAT

研究解读

BASIS研究是全球迄今唯一一项证实血管内治疗优于强化内科药物治疗sICAS的随机对照研究,不同于既往的三项大型支架对照药物的随机对照研究(SAMMPRIS,VISSIT,CASSISS),BASIS研究取得突破的原因可能与以下几个方面有关:1、采用单纯球囊扩张这一安全的治疗技术,降低了围手术期风险(3.2%);2、患者绝大多数病变长度在10mm以内,减少了单纯球囊扩张导致夹层形成的风险(14.5%);3、试验组缺血性脑卒中的患者比例为86%,高于SAMMPRIS研究的63%、VISSIT研究的62%和CASSISS研究的51%;4、手术时机不同,BASIS研究对于缺血性脑卒中的患者手术时间为发作后14-90天(中位时间34[20-51]天),明显长于SAMMPRIS研究的7[4-16]天和VISSIT研究的9[0-42]天,短于CASSISS研究的38[27-75]天;5、术后1年球囊组靶血管再狭窄率为15.7%,但症状性再狭窄的发生率仅为2%;6、本研究中所有的治疗用球囊以及颅内球囊扩张导管,其推送性、通过性、顺应性进一步优化,为手术的安全性提供了保障。

该项研究首次证实了神经介入技术可能是治疗颅内动脉狭窄、预防脑卒中的更有效手段,实现了颅内动脉狭窄治疗技术和理念的突破,不仅将成为sICAS患者血管内治疗的新起点,更将改写国内外颅内动脉狭窄缺血性卒中预防的相关指南。今后,青大附院将进一步加快科研创新步伐,瞄准前沿科学问题,持续提升学术技术水平,推动学院型、研究型、创新型智慧医院建设再上新台阶。

神经介入科简介